みなし配当

グループ法人に該当しない

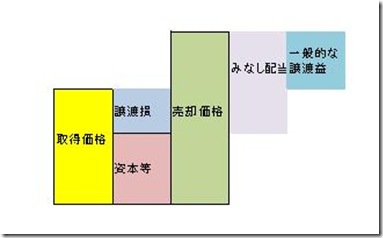

みなし配当の取り扱いは

① 譲渡損 と

② みなし配当

注意 みなし配当は 譲渡損と両建になります。

個人株主のみなし配当 課税関係

株式の譲渡損と

みなし配当課税

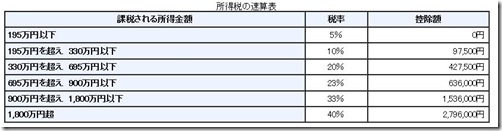

配当所得に該当して 総合課税となり

他の所得と合算され累進税率により課税されます。

自己株式とならない

第3社への譲渡の場合は

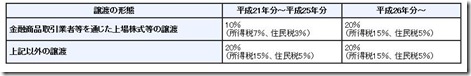

株式の譲渡所得として分離課税となります。

その場合の譲渡益は

売却価格-取得 税率 所得15%住民5%)

の分離課税 で非常に低税率です。

そこで グループ法人を利用して

節税を図ります。

迂回 自己株式

株主は A社の株式を A社に買い取らせ 資金を調達したいが

直接 A社に売却すると 税金が多額になるので B社に売却します。

B社は それを A社に買い取ってもらいます。

B社の処理

みなし配当と譲渡損の両方認識

受取配当等の全額益金不算入で

いいとこどりで 譲渡損のみ で

所得が圧縮できる。

もともとの株主は 株式の譲渡所得課税

めでたし めでたしです。

しかし 税務側は 迂回 自己株式として

行為計算を否認する可能性も指摘されてますが

完全支配関係の会社からの自己株式は

受取配当等の全額益金不算入の規定が働き

いいところ取りはできなくなっています。

注意

相続人が取得した自己株式の譲渡についは

みなし配当課税を行いませんので

株式の分離課税 で 取得費加算の特例があります。

迂回 譲渡させる必要はありません。

発行法人への株式譲渡

完全支配関係にある法人間の取引では

発行法人へ株式譲渡は譲渡損益を発生しない

仕組みを作り上げ

税制が改正されました。

従来の規定では 迂回 自己株式に

該当しない場合は いいとこどりができていましたが

自己株式も他の資産の譲渡と同じく

損益を繰り延べることに改正されています。

みなし配当については論点が多く

今後も紆余曲折の改正が入ると思われます。

タグ

2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:グループ法人税制

中小法人の特例

資本金1億円以下の法人 「中小法人」

については

- 軽減税率

- 留保金課税の不適用

- 貸倒引当金の法定繰入率

- 欠損金の組戻還付

- 交際費の損金算入限度額

などの優遇税制になっています。

これが グループ法人の場合には 自らの資本金の規模に加えて

親会社の資本金が5億円以上の場合には

中小法人の優遇税制が受けられません。

資本金が1億円以上5億円未満の場合

単体課税の場合は上記の中小法人の特例有り

連結納税の場合は 特例適用なし

中小法人等の特例も適用なし

上記の中小法人の特例以外に

- 中小企業投資促進税制

- 教育訓練費の特別控除

- 少額減価償却資産の取得価額の特例

なども適用できません。

タグ

2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:グループ法人税制

受取配当等の全額益金不算入

100%支配関係にある子法人からの配当は

間接的に行われている事業からの資金移動に

過ぎないので所得と認識することは好まなくない

との理由で改正されました。

利便性

グループ内での資金集中など戦略的なグループ企業としての

フリーキャシュシュフローが増加させることが可能になりました。

対象は 配当の計算期間グループ法人であることを継続していることです。

現物配当の取扱

適格現物配当の譲渡損益の繰延

現物配当とは 剰余金の分配 または みなし配当により

金銭以外の資産を交付することです。

完全支配関係にある内国法人で行われるものを

適格現物配当として 譲渡損益を繰延べます。

例

A社 100% ⇒ B社 100% ⇒ C社

A社の子会社 B社 A社の孫会社C社である場合に

B社が C社株式を A社に現物配当した結果

A社 100% ⇒ B社

100% ⇒ C社

の関係が築けます。

現物配当に関しては 譲渡損益を認識しないことと

源泉徴収も行わないことになりました。

タグ

2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:グループ法人税制

寄付金の取扱

グループ内での寄付金の取り扱いについては

- 支出法人側では 全額損金不算入

- 受け入れた法人側では 全額益金不算入

となります。

グループ内での資金の移動に関しては損益とならないので

資金移動が行い易くなりました。

完全支配関係にある法人に限定

同族関係者が株主であるグループ法人間の

寄付金については

資金を移動しての株価対策と利用防止目的から

法人による完全関係に限定されています。

タグ

2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:グループ法人税制

資産の譲渡の繰延

対象資産

- 固定資産

- 販売用を含む土地

- 有価証券、金銭債権および繰延資産

除外

棚卸資産、帳簿価格1千万円未満の資産を除きます。

影響

含み損を抱えた不動産を保有している場合は

期末近くに、決算対策としてグループ内で譲渡しても

損失を実現させることができなくなりました。

譲渡損益の認識のタイミング

- 譲り受け法人側の譲渡 減価償却 評価替え

貸倒 除却など その他政令で定める事由が生じたとき

- 完全支配関係を有しないこととなったとき

減価償却などはその都度費用化させることとなります。

グループ内で再譲渡した場合

- B社⇒C社へ譲渡した場合の譲渡損益については

- さらに C社⇒D社へ譲渡した場合には

B社の譲渡損益は認識される。

事務負担の軽減から譲渡先はグループ内であっても

譲渡損益は認識することになっております。

(実務上の抜け道を作ってあります。)

含み資産を実現させることは グループ内で

2度譲渡することで可能になっています。

考えた人が偉いんでしょうか?

タグ

2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:グループ法人税制